無(wú)人機(jī)航測(cè)在地信測(cè)繪的應(yīng)用越來(lái)越火,關(guān)于無(wú)人機(jī)航測(cè)作業(yè)流程,你會(huì)幾個(gè)?下面,我們一起來(lái)看一看。

作業(yè)員需要對(duì)測(cè)區(qū)周圍進(jìn)行踏勘,收集地形地貌信息,以及周邊的重要設(shè)備和交通信息,為無(wú)人機(jī)的起飛、降落、航線規(guī)劃提供資料。對(duì)于大城市、機(jī)場(chǎng)或高海拔地區(qū),航測(cè)之前首先應(yīng)申請(qǐng)空域。

在進(jìn)行外業(yè)航飛之前,應(yīng)該根據(jù)已知的測(cè)區(qū)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的性能進(jìn)行評(píng)估,判斷飛行環(huán)境是否滿足飛機(jī)的飛行要求,影響無(wú)人機(jī)飛行的因素主要包括以下四方面。

(1)海按。測(cè)區(qū)的海拔應(yīng)該滿足無(wú)人機(jī)的作業(yè)要求,無(wú)人機(jī)飛行的高度應(yīng)該大于當(dāng)?shù)氐暮0魏秃礁摺?/span>

(2)地形、地貌條件。地形和地貌主要影響無(wú)人機(jī)成圖的質(zhì)量,對(duì)于地面反光強(qiáng)烈的地區(qū),如沙漠、大面積的鹽灘、鹽堿地等,在正午前后不宜攝影。對(duì)于陡蛸的山區(qū)和高密集度的城市地區(qū),為了避免陰影,應(yīng)在當(dāng)?shù)卣缜昂筮M(jìn)行攝影。

(3)風(fēng)氣和風(fēng)向。地面的風(fēng)向決定無(wú)人機(jī)起飛和降落的方向,空中的風(fēng)向?qū)︼w行平臺(tái)的穩(wěn)定性影響很大,盡量在風(fēng)力較小時(shí)進(jìn)行攝影航測(cè)。

(4)電磁和雷電。無(wú)人機(jī)空中飛行平臺(tái)和地面站之間通過(guò)電臺(tái)傳輸數(shù)據(jù),要保證導(dǎo)航系統(tǒng)及數(shù)據(jù)鏈的正常工作不受干擾。

在實(shí)際到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)記錄現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)速、天氣、起降坐標(biāo)等信息,留備后期的參考和總結(jié)。

在進(jìn)行航飛前,應(yīng)對(duì)所有的設(shè)備、裝置進(jìn)行檢查,主要包括航測(cè)相機(jī)的檢校,飛機(jī)性能的檢測(cè),電池的電量,飛機(jī)內(nèi)部各部件之間的緊密、電臺(tái)、GPS等。在環(huán)境復(fù)雜的山區(qū)航飛時(shí),為了防止飛機(jī)丟失,可以在飛機(jī)上配置移動(dòng)定位設(shè)備。對(duì)于彈射起步的無(wú)人機(jī),還應(yīng)檢查彈射架的狀況。

像片比例尺定義為像片上的線段與地面上相應(yīng)水平線段之比:

公式(1)中,H為相對(duì)測(cè)區(qū)平均水平面的高度,f為相機(jī)中心到像平面的距離垂距即焦距。

航測(cè)比例尺的選定取決于測(cè)圖比例尺,大體與測(cè)圖比例尺相當(dāng)。選定了相機(jī)和比例尺以后,可根據(jù)公式(1)計(jì)算航高。在飛行時(shí),飛機(jī)應(yīng)按照預(yù)定的航高飛行,同一航線內(nèi)各攝站的航高差不得大于40m。

在傳統(tǒng)攝影測(cè)量學(xué)中,航向重疊度一般規(guī)定為60%,最小不得小于43%,最大不大于74%;旁向重疊度一般規(guī)定為30%,最小不得小于14%,最大不大于40%。無(wú)人機(jī)進(jìn)行航測(cè)時(shí),根據(jù)項(xiàng)目需求不同,可分為以下三種。

(1)航測(cè)生產(chǎn)地形圖:航向重疊度一般設(shè)置為80%;旁向重疊度一般設(shè)置為60%,記為(80x60)。

(2)項(xiàng)目要求只需要生產(chǎn)正射影像(DOM),航向重疊度一般設(shè)置為70%,旁向重疊度一般設(shè)置為60%,記為(70x60)。

(3)無(wú)人機(jī)傾斜三維建模要求航向重疊度和旁向重疊度至少均為70%,記為(70×70)。

●航線規(guī)劃與像控點(diǎn)布設(shè)●

無(wú)人機(jī)航跡規(guī)劃是任務(wù)規(guī)劃的核心內(nèi)容,需要綜合應(yīng)用導(dǎo)航技術(shù)、地圖信息技術(shù)以及遠(yuǎn)程感知技術(shù),以獲得全面詳細(xì)的無(wú)人機(jī)飛行現(xiàn)狀以及環(huán)境信息,結(jié)合無(wú)人機(jī)自身技術(shù)指標(biāo)特點(diǎn),按照一定的航跡規(guī)劃方法,制定最優(yōu)或次優(yōu)路徑。因此,航跡規(guī)劃需要充分考速電子地圖的選取、標(biāo)會(huì)、航線預(yù)定規(guī)劃以及在線調(diào)整時(shí)機(jī)。

航線規(guī)劃一般分為兩步:首先是飛行前預(yù)規(guī)劃,即根據(jù)既定任務(wù),結(jié)合環(huán)境限制與飛行約束條件,從整體上制定最優(yōu)參考路徑;其次是飛行過(guò)程中的重規(guī)劃,即根據(jù)飛行過(guò)程中遇到的突發(fā)情況,如地形、氣象變化、未知限飛禁飛因素等,局部動(dòng)態(tài)地調(diào)整飛行路徑或改變動(dòng)作任務(wù)。

常用的航線規(guī)劃方案有兩種,一種是“S”形航線,另一種是構(gòu)架線。

攝影測(cè)量外業(yè)控制測(cè)量是在測(cè)區(qū)內(nèi)測(cè)定用于內(nèi)業(yè)幾何定位的影像控制點(diǎn)的平面位置和高程值,是內(nèi)業(yè)影像解析和測(cè)圖的基礎(chǔ),主要目的為計(jì)算待求點(diǎn)的平面位置、高程和像片外方位元素,達(dá)到影像和實(shí)際地物的正射投影。

在數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量發(fā)展階段,影像的獲取和解析全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,外業(yè)控制測(cè)量的重要性尤為顯著。影像所包含的空間信息是以灰度值矩陣來(lái)表示的,為了達(dá)到影像的正確匹配和無(wú)差異重疊,需要對(duì)影像進(jìn)行高精度的正射投影校正和影像灰度閾值分析,以便將灰度矩陣進(jìn)行最小誤差匹配和數(shù)字型數(shù)據(jù)顯示。為了獲取相同基準(zhǔn)的影像數(shù)據(jù),必須通過(guò)控制測(cè)量方法建立基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),而控制點(diǎn)的布設(shè)位置、布設(shè)精度和布設(shè)密度都會(huì)影響基準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換精度。

根據(jù)測(cè)區(qū)地形環(huán)境的不同,一般有兩種布設(shè)方案,分別是在航飛之前布設(shè)控制點(diǎn)和在航飛之后布設(shè)控制點(diǎn)。對(duì)于山區(qū)或者地面標(biāo)志物較少的地區(qū),沒(méi)有明顯的特征點(diǎn),所以需要在航飛之前布設(shè)像控點(diǎn)。對(duì)于建筑密集的城市,有明顯的特征點(diǎn),則可以在飛行之后布設(shè)控制點(diǎn)。

外業(yè)控制點(diǎn)的選擇和布設(shè)直接關(guān)系到影像的最終影像匹配精度,所以遵從控制點(diǎn)的布設(shè)原則,保證控制點(diǎn)的布設(shè)密度,選擇合適的控制點(diǎn)位是外業(yè)控制點(diǎn)布設(shè)的幾個(gè)基本要求。

1)布設(shè)原則

1、像控點(diǎn)一般按航線全區(qū)統(tǒng)一布設(shè),像控點(diǎn)在測(cè)區(qū)內(nèi)構(gòu)成一定的幾何強(qiáng)度。像控點(diǎn)布設(shè)要在整個(gè)測(cè)區(qū)均勻分布,選點(diǎn)要盡量選擇固定、平整、清晰易識(shí)別、無(wú)陰影、無(wú)遮擋區(qū)域。如斑馬線角點(diǎn)、如房屋頂角點(diǎn),方便內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理人員查找(如無(wú)明顯地標(biāo)可人工噴油漆或 撒白灰的方式設(shè)置地標(biāo))。

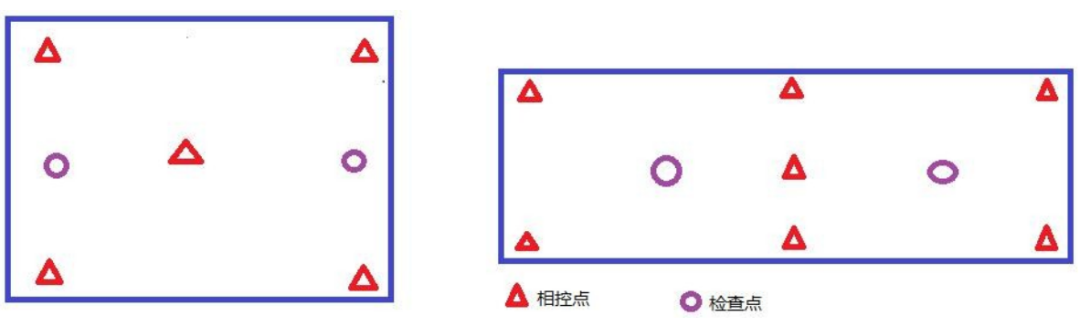

如果是大面積規(guī)整區(qū)域,像控可按照左圖品字形布點(diǎn)。如果面積很大區(qū)域,且精度要求較低時(shí),可適當(dāng)抽稀測(cè)區(qū)內(nèi)部像控。如果是帶狀測(cè)區(qū),布點(diǎn)需要在帶狀的左右側(cè)布點(diǎn),可以按照“S”或“Z”字型路線布點(diǎn)。

2、像控點(diǎn)需選擇較為尖銳的標(biāo)志物,盡量選擇平坦地方,避免樹(shù)下,房角等容易被遮擋的地方,如果沒(méi)有的話可以人工打點(diǎn),人工像控點(diǎn)應(yīng)該選擇能夠持久存在的東西,如果噴漆寬度不得低于30CM,并且棱角分明。

3、像控點(diǎn)標(biāo)志物尺寸應(yīng)大于70CM,并且不易出現(xiàn)方向性錯(cuò)誤,明顯顯示是標(biāo)志物的哪一部分。

4、像控點(diǎn)和周邊的色彩需要形成鮮明對(duì)比,如果周邊是深色,則標(biāo)志以淺色為主,如果地面周邊以白色為主,則可噴紅色油漆為主。

5、如果選擇地物作為特征點(diǎn),應(yīng)該選擇比較大的地物,并且提供現(xiàn)場(chǎng)照片2-4張說(shuō)明像控點(diǎn)的位置,至少包含一張點(diǎn)的近景位置和一張周邊景物位置。

6、布設(shè)完成像空點(diǎn)后需要生產(chǎn)像空點(diǎn)的Google Earth支持的.KML文件, 下圖示例中紅色為檢查點(diǎn),黃色為控制點(diǎn),空色框?yàn)闇y(cè)區(qū)范圍,圖中控制點(diǎn)均勻分布保證控制網(wǎng)具有一定的強(qiáng)度。

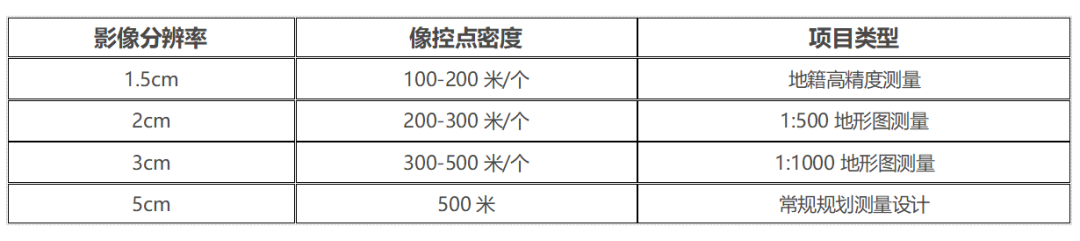

7、像控點(diǎn)布設(shè)的密度,像控點(diǎn)布設(shè)首先要考慮測(cè)區(qū)地形和精度要求。如地形起伏較大,地貌復(fù)雜,需增加像控點(diǎn)的布設(shè)數(shù)量(10%~20%)。很多飛機(jī)有RTK或者PPK后差分系統(tǒng),理論上可以減少地面控制點(diǎn)的數(shù)量,可以根據(jù)項(xiàng)目測(cè)試經(jīng)驗(yàn)自行調(diào)整。

像控點(diǎn)應(yīng)該選擇在航攝像片上影像清晰、目標(biāo)明顯的像點(diǎn),實(shí)地選點(diǎn)時(shí),也應(yīng)考慮側(cè)視相機(jī)是否會(huì)被遮擋。對(duì)于弧形地物、陰影、狹窄溝頭、水系、高程急劇變化的斜坡、圓山頂、跟地面有明顯高差的房角、圍墻角以及航攝后有可能變遷的地方,均不應(yīng)當(dāng)作選擇目標(biāo)。

3)目標(biāo)成像不清晰,與周圍環(huán)境色差小、與地面有明顯高差的目標(biāo),會(huì)影響空三內(nèi)業(yè)的刺點(diǎn)誤差,因此均不能用作像控點(diǎn),如下面幾個(gè)例證所示:

②顏色相近,航片上不易辨認(rèn),不能作為像控點(diǎn)。

因?qū)嶋H情況中航攝區(qū)域未必都有合適的像控點(diǎn),為提高刺點(diǎn)精度,保證成圖精度,應(yīng)在航攝前采用刷油漆的方式提前布置像控點(diǎn)標(biāo)志。標(biāo)志可刷成“L”形或“十”形。布置成“十”形時(shí),應(yīng)在十字中心加噴直徑為4cm的圓點(diǎn),以提高刺點(diǎn)精度,如下圖所示:

4.

像控點(diǎn)的量測(cè)

像控點(diǎn)的測(cè)量一般采用“GPS RTK”的方法,因?yàn)镚PS測(cè)量結(jié)果使用的是WGS-84坐標(biāo)系統(tǒng),若項(xiàng)目要求測(cè)量成果使用其他坐標(biāo)系統(tǒng),則需要在觀測(cè)之前進(jìn)行坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換,求出WGS-84坐標(biāo)系與目標(biāo)坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。

①首先要有至少3個(gè)目標(biāo)坐標(biāo)系的基礎(chǔ)控制點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)據(jù),其中的1個(gè)用作校正。注意已知點(diǎn)最好要分布在整個(gè)作業(yè)區(qū)域的邊緣,能控制整個(gè)區(qū)域,一定要避免已知點(diǎn)的線形分布。

②在電子手簿上輸入已知控制點(diǎn)的坐標(biāo),并把GPS流動(dòng)站接收機(jī)架在已知點(diǎn)上,測(cè)得WGS-84的坐標(biāo)數(shù)據(jù)。

③根據(jù)已知點(diǎn)的已知坐標(biāo)數(shù)據(jù)和WGS-84坐標(biāo)系的坐標(biāo)數(shù)據(jù),計(jì)算四參數(shù)或者七參數(shù),求得兩坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。

④檢查一下水平殘差和垂直殘差的數(shù)值,看其是否滿足項(xiàng)目的測(cè)量精度要求,參差應(yīng)不超過(guò)2cm,檢校無(wú)誤后才可以進(jìn)行下一步作業(yè)。

①兩次觀測(cè),每次采集30個(gè)歷元,采樣間隔1s。

②接收機(jī)在觀測(cè)過(guò)程中不應(yīng)在接收機(jī)近旁使用對(duì)講機(jī)或手機(jī);雷雨過(guò)境時(shí)應(yīng)關(guān)機(jī)停測(cè),并取下天線,以防雷電。

③兩次觀測(cè)成果需野外比對(duì)結(jié)果,比對(duì)值為兩次初始化采集的最后一個(gè)歷元的空間坐標(biāo),較差依照平面較差不超過(guò)4cm,大地高較差不超過(guò)4cm的精度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;不符合要求時(shí),加測(cè)一次;如果三次各不相同,則在其他時(shí)間段重新觀測(cè)。

④每日觀測(cè)結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)將數(shù)據(jù)從GPS接收機(jī)轉(zhuǎn)存到計(jì)算機(jī)上,確保觀測(cè)數(shù)據(jù)不丟失,并拷貝備份由專人保管。

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)(侵刪)