一、RTK到底是什么?

如下圖所示的主機就是我們口中說的RTK,依托于導航衛星實現定位,也可以叫GPS接收機或者GNSS接收機。

RTK(Real - time kinematic,實時動態)載波相位差分技術,是實時處理兩個測量站載波相位觀測量的差分方法,將基準站采集的載波相位發給用戶接收機,進行求差解算坐標。這是一種新的常用的衛星定位測量方法,以前的靜態、快速靜態、動態測量都需要事后進行解算才能獲得厘米級的精度,而RTK是能夠在野外實時得到厘米級定位精度的測量方法,它采用了載波相位動態實時差分方法,是GPS應用的重大里程碑,它的出現為工程放樣、地形測圖,各種控制測量帶來了新的測量原理和方法,極大地提高了作業效率。

衛星收星圖

二、RTK是如何實現高精度定位的?

在科技強國的戰略驅動下,北斗RTK定位技術迎來了廣闊的發展機遇,不斷向高精度位置服務領域發展,賦能千行百業數字化發展,極大促進了我國衛星導航與位置服務產業的發展。

1、搜星

RTK搜到的衛星數據里面,會包含衛星的軌道信息(位置)和時間信息。已知衛星信號傳播到RTK上所用的時間乘以傳播速度(默認光速)得到衛星與RTK之間的距離,通過距離以及每顆衛星已知的坐標(X,Y,Z)建立公式,算出RTK當前的坐標 (X,Y,Z),搜到的衛星越多,已知量越多,RTK定位精越高。

2、差分源、基站

由于衛星信號在傳播過程中受到,電離層、對流層、多路徑效應等因素的影響,單臺RTK定位的精度只能達到5米左右,也就是我們常說的單點解,想要提升RTK定位精度,就必須引入差分源,采用相對定位的方式消除共同的未知誤差。

即1臺RTK作為基站,實時的將收到的衛星信號等信息發送給移動站,與移動站收到的相同衛星信號等信息進行求差運算,以達到厘米級的定位精度,也就是我們所說的固定解。如果RTK所處環境搜星數量少或者搜星質量差(如樹下、樓宇等環境),一定程度上會影響RTK固定效果和定位精度。采用相對定位的原理實現厘米級定位精度,實際上就是假設基站與移動站所收到的誤差是一樣的,兩者之間距離越遠,精度越差。

三、差分源分類

1、電臺模式

基站通過電臺將差分信息以電磁波的形式傳給移動站。

基站移動站需保證:電臺通道、協議、頻點一致,方可通信。

2、網絡模式 / CORS基站

基站通過網絡的模式將差分信息傳給移動站

移動站需輸入基站的IP、端口、接入點、賬號、密碼等信息,且移動站需要能上網。

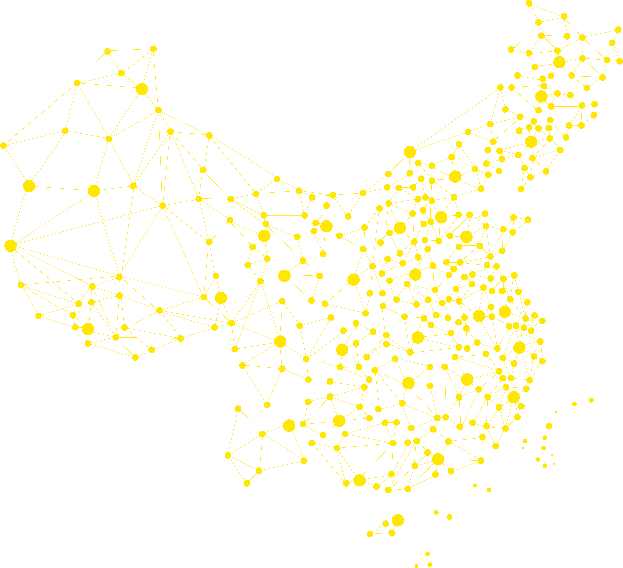

CORS覆蓋圖

兩種模式的優缺點:

網絡模式作業距離廣,現在有全國覆蓋的CORS基站,基本一個賬號在全國都能使用。

電臺模式由于是通過電磁波傳播,傳播過程中如遇到高樓、樹林,均會使信號衰減,影響作業距離,一般作業距離在2-15 公里。

網絡模式受運營商網絡信號影響,在山區等網絡不發達地區,使用該模式可能會受影響,這種情況下一般采用電臺模式作業。

四、RTK作業流程

RTK測量流程主要包括以下步驟:

儀器架設。選擇一個視野開闊且地勢較高的地方架設基站,并確保基站附近沒有高樓、密林、大面積水塘或高壓輸電線等干擾源。

1基準站設置。打開GPS基準站接收機,進行必要的設置,如選擇外掛UHF電臺基站模式,并連接手簿進行項目創建和基站坐標設置。

移動站設置。將移動站天線置于適當位置,進行必要的設置,如選擇內置UHF電臺移動站模式,并連接到手簿。

求轉換參數。在測量區域中至少需要兩個已知點的坐標數據,以求解轉換參數,這些參數用于將RTK測量的WGS-84坐標轉換為當地所需的坐標系統。

2已知點檢核。在已知點上進行測量,確認不同坐標系之間的參數轉換是否準確有效。

3測量與放樣。在作業區域進行測量或放樣作業,獲取目標成果。

數據導出。從手簿中導出數據,拷貝至電腦中進行內業處理。

此外,RTK測量流程還涉及到點校正、基站平移等操作,以確保測量數據的準確性和可靠性

來源:網絡(侵刪)